Одиссея деревянного дома

В детстве трамвай грохочет по улице, ночь, сидишь, прижавшись к влажному стеклу, мимо проплывают освещенные окна, дома живут своей жизнью, всё кажется нескончаемым.

В окнах — заюрзанные шкафы, над ними — коробки и чемоданы, мелькнут также ёлка или портрет, и за занавесками бьют часы. К тётушке жму медный звонок, по скрипучим ступеням двигаюсь вверх через холодные сени, пельмени дожидаются на кованом сундуке, у чёрной голландки на изогнутом стуле кот. В палисаднике тётушка выращивает георгин, сосед Аркадий выуживает чёрт-те откуда денатурат, у забора выстроились пять скособоченных туалетов, на заборе — сто сорок девять наклеенных друг на друга афиш. Тётушкин дом — засыпной, а у бабушки, на Буянова, — сруб. В доме русская печь, за печью — заулок: уютное место для стариков. Бреду по улице вслед за бабушкой, подоконники вровень с носом, между стёклами — вата и на ней Дед Мороз или стеклянные золотистые зайцы. Когда дом из дерева, он больше похож на лодку, а лодка всегда похожа на жизнь, а большие дома — это тоже лодки, но только большие.

В окнах — заюрзанные шкафы, над ними — коробки и чемоданы, мелькнут также ёлка или портрет, и за занавесками бьют часы. К тётушке жму медный звонок, по скрипучим ступеням двигаюсь вверх через холодные сени, пельмени дожидаются на кованом сундуке, у чёрной голландки на изогнутом стуле кот. В палисаднике тётушка выращивает георгин, сосед Аркадий выуживает чёрт-те откуда денатурат, у забора выстроились пять скособоченных туалетов, на заборе — сто сорок девять наклеенных друг на друга афиш. Тётушкин дом — засыпной, а у бабушки, на Буянова, — сруб. В доме русская печь, за печью — заулок: уютное место для стариков. Бреду по улице вслед за бабушкой, подоконники вровень с носом, между стёклами — вата и на ней Дед Мороз или стеклянные золотистые зайцы. Когда дом из дерева, он больше похож на лодку, а лодка всегда похожа на жизнь, а большие дома — это тоже лодки, но только большие.

Дом плотника Лебедя стоит на столбах, у крыльца — лохматый белый кавказец, и все идут через пологий ввоз, через арку попадаешь во двор, но это не двор, а полцарства, и все это знают, кто был в Еглово, на маленьком острове, в стороне от Кижей. Ужинаем при керосиновой лампе, подвешенной к матице над длинным деревянным столом, а когда водка кончается, остаётся только вздыхать. Ночью в горницу падает дождь, но иконы остаются сухими. Лебедь хочет свой дом починить, жаль только — день короткий. Дом настолько слился с природой, что не замечаешь его границ. С наветренной стороны — сруб в иссушенных длинных шрамах.

А у Распутина в Верхотурье — дом из кедра и выглядит черным. Кедр нисколько не пострадал за восемьдесят с лишним лет. Окна — “красные”, теремные. Крыльцо — на консолях, с повалом. Дом пристроился под монастырской стеной и смотрит с высокого склона на холодную речку и крыши других домов. Дом замкнут, и в нём никто не живёт. Высокий человек выходит внезапно из-за угла и начинает рассказывать про Распутина, царевича и повадки нынешнего губернатора. Мы идём по узкой тропе вдоль монастырской стены, темнеет, и я ускоряю шаг.

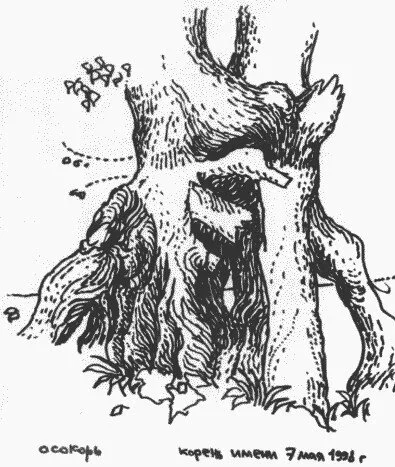

Дерево замечаю везде, теперь всё чаще. Косые и корявые “берёзы” мы используем, как африканцы: лениво и на авось. Как увижу скрюченные берёзовые доски, так сразу представляю какой-нибудь леспромхоз, штурмующий напролом свой “плановый коридор”. Все мои гнутые гвозди — из-за берёзы. Художники также прогибаются из-за берёзы, но во имя культа и улицы Ленинградской. Место “белой берёзы”, склонившейся над прудом, “никто” в “русском пейзаже” никогда не займёт. Мой папа, мечтающий стать художником, первым делом рисует белую берёзу, сугроб, дом и забор: разумеется, всё с натуры. Второе дело, которое мы открываем с ним: деревянные хижины, осокорь и лодка.

Все три объекта располагаются на берегу и не живут друг без друга. Самарские лодки — устойчивые и объёмные; пятнадцать человек и кошелки со снедью и барахлом загружаются в эдакую посуду, все галдят, магнето пошаливает, но “корабль плывёт”. Лодка уничтожена по весьма идиотическому стечению обстоятельств: был создан завод, выпускающий штампованные катера. Последствия — катастрофические: лодки никто больше не строит. Держаться на воде можно в любом корыте. Только Володя “Безрукий” со Среднего продолжает возить народ. Володя — самодостаточен. Его лодка — межпланетная станция. “Пришельцы” платят по семь рублей, но готовы заплатить и больше. Осокорь проживает чуть дольше лодки. Корни подмывает, но жизнь идёт. Корень осокоря — в дом не встроишь, но зато обозначаешь в проектах как символ будущего.

Ну, а самой хижины — нет. Впрочем, я иду по берегу и нахожу одну из последних. Жизнь в таком доме родственникам Рыбака казалась жизненной неудачей. Теперь у них есть “панелька”, а в ней — “американский ватер-клозет”. Родственники по весне уезжают на берег и строят там гнёзда. Они воспроизводят утраченное. Утраченное воспроизводится плохо: такова “се ля ви”! Деревянные дома покидаются, сносятся или горят. Наш дом из дерева — сегодня дом бедняка.

Дом Старикова в Тольятти — вмещает бедный музей с богатой душой. Валентина Андреевна Казакова в окружении собранных ею портретов, вымпелов и статуэток накрывает чаевничать на столе, и между чашками выявлен свет абажура, а затем, оглянувшись, вы натыкаетесь на странные взгляды зеркал, раздвигающих или сужающих зимний мир. Дом в 53-м переселили из затонувшего города, но поставили на плохой фундамент. Пол наклонился, словно на шхуне, меняющей галс, и я бережно поднимаю чашку, как будто кубок, полный вина: безмолвный уже хозяин на мостике держит курс, и мраморные слоны продвигаются по комоду, навстречу им фарфоровый пограничник: Советская Родина в безопасности — знайте! Теперь уже знаем!..

Немец Норберт в 92-м в Париже с удивлением констатирует: «Вы относитесь к деревянным домам как к хламу, тогда как у нас дома из дерева доступны только миллионерам«. Я пожимаю плечами, но такое бывает всегда, когда чувствуешь, что не поймут, а если расскажешь правду, обидятся или начнут жалеть.

Самара, произошедшая из всего деревянного, похоже, всерьёз невзлюбила дерево как “материю дома”: за пожары прошлые накопились обиды?.. Архитектор Гурьянов в середине восьмидесятых пишет книгу про “деревянные кружева”, исследуя наличники и карнизы, и это, конечно, хороший повод заговорить заодно про дом. Оказалось потом, что всего лишь “повод”. За минувшие десять лет проблему не оценили, к решению не приблизились. Мотив исчезновения доминирует. А заодно — и мотив забвения…

В деревянных домах произрастают деревянные вещи. Михалыч, сидя внутри халупы, борется за современный комфорт и пространство. Вот появляется альков с супружеским ложем, а из алькова — светлый вызов маленького окна, и в этом светлом квадратике на полутёмной стене — самарский пейзажик про жизнь двора. Михалыч ковыряется в каждом углу, выращивая “предмет по месту”, заодно выстраивая мизансцены грядущих дней и ночей. Впереди, разумеется, Светлое Будущее: дом будет снесён, семья переместится в квартиру; стамески, киянки и прочее отправятся в кладовую. Теперь мы любуемся в каталогах на лакированные балясины и инкрустированные в дверцы звёзды. В столярке мастер Николай Иванович старательно умерщвляет сосновый брус, вырезая на янтарных боках ни о чём не свидетельствующие зигзаги: так лучше купят, ибо это “красиво!”.

На улице Садовой дома и жители попадают в особое магнетическое поле: здесь легче дышать, здесь легче общаться и ковыряться в саду. Анна Ивановна в летний вечер сидит на лавке, под навесом крыльца. Соседка Луша, прислонившись к столбу навеса, рассказывает безо всякого зла последние новости про невестку. В палисаднике спутались плети вьюна с высокими стеблями золотого шара. Старое металлическое ограждение (самарский заводик “Мадам Шерстнёвой”) лопнуло в двух местах, медные набалдашники тускло светятся по углам. Ступени крыльца удобные и живые, в трещинах и стершейся краске. Крыльцо — пространство общения с Улицей. Нужно иметь отвагу, чтобы теперь сидеть на крыльце. Кому ты нужен, если мимо деловито сквозят прорабы?.. Крыльцо теперь заколочено, зелёный палисадник засох и заброшен. Реликты “Мадам Шерстнёвой” переплавлены в ценный лом. Однако ни Луша, ни Анна Ивановна уезжать никуда не хотят. Упёрлись: помирать будем здесь, а потом уж сносите! И не нужен им, как ни странно, “тёплый ватер-клозет”…

Сейчас мы озираемся по сторонам, ожидая героев, которые выручат из беды. Дом просит помощи, но это уже не дом, а мы сами. “Потёмкинская деревня”, окружившая “лавку Рытикова”, далеко, как выяснилось, не самый худший эксперимент, а “хоть что-то”! Дерево, память, обитатели, дом: всё существует в единстве, одно во имя другого. Выражаясь официально, вопрос этот комплексный! Кто же выиграет, если мы не начнём обсуждать всерьез судьбу “деревянного мира”? Нужны ли Самаре “деревянные улицы” и дворы, или всё когда-нибудь завершится “музеем под открытым небом”? В чём же действительная суть нашего отношения к традиции: осокорю, лодке, дому? Что, Николай Иванович, будет делать ваш внук? На кой ему эти стамески и невинный трепет янтарного бруса, скажите?

Автор: Сергей Малахов, канд. архитектуры, доцент СамГАСА. Рис. автора

Автор: Сергей Малахов, канд. архитектуры, доцент СамГАСА. Рис. автора