Зафиксированная атмосфера бытия, или жизнь в поисках трансцендентного смысла

Гость рубрики: архитектор, доцент СамГАСА Сергей Малахов

— Сергей, чтобы разобраться в наших собственных неудачах, мы все чаще бросаем свои взгляды на Запад. В чем разница между нашей и их архитектурой? Почему, несмотря на множество появившихся у нас новых возможностей, мы продолжаем строить плохо?

— Сейчас ситуация для архитекторов во всем мире довольно сложная, как, впрочем, и для других деятелей культуры. Безусловно, архитекторы всегда выглядели более преуспевающими в том смысле, что их деятельность находится на грани между искусством и бизнесом, между искусством и практикой. Поэтому традиционно считается, что архитекторы востребованы лучше, чем художники. С другой стороны, российская культура в отличие от современной западной культуры конца этого столетия характеризуется тем, что Россия с ее слабой экономикой традиционно опирается на духовные, а не на экономические ценности.

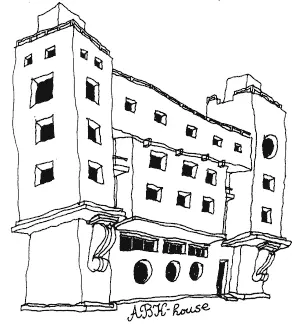

«АБК-хаус» (административно-бытовой корпус Самарской ГРЭС).

Концептуальный набросок — 2-й («простой») вариант.

Так как у нас развиваются контакты с Западом, мы вольно или невольно сравниваем наши подходы к профессии, обучению, клиентуре, своим собственным проектным методам. И я в этой связи хотел бы подчеркнуть различие отношений между искусством и практикой, между искусством и архитектурой у нас и на Западе.

Запад ушел в серьезный технологический отрыв. На сегодняшний день даже традиционные для архитектуры дисциплины, такие, как критика, история искусств, практическая живопись, пластическое искусство во многих университетах либо вовсе упразднены, либо сокращено количество часов их преподавания. Проектная подготовка сводится к обсуждению проблем конкретной ситуации на практике и в экономике. Проектирование как процесс во многих ситуациях заменен такими понятиями, как развитие программы строительства дома и завершения объекта “под ключ”, помощь клиенту в поиске разрешающих ситуаций, организация строительного процесса, поиск подрядчиков, создание наиболее реалистической программы. Вот этот западный реализм, в частности голландский, с которым мы сейчас столкнулись, существенно характеризует западный подход.

“Современная архитектура блуждает в потемках. Одни говорят, что модернизм не умер, он продолжает существовать и делают вещи, похожие на модернистские. С другой стороны, то, что мы делали 10 лет назад, впитывая в себя постмодернистское сознание, мы уже не можем делать сегодня и не хотим этого делать. Нам уже и это кажется отвратительным. Потому, что наше увлечение, оказывается, было связано именно с параллельным существованием, с попыткой создать параллельный мир. Разгар постмодернистских настроений пришелся на 1986 год. Сейчас другое время, какое — никто не знает. Те, кто отстал от «паровоза», продолжают делать «арочки» и всякие кренделя на фасадах. Большинство же склоняется либо к конструктивистским фантазиям, поиску новых знаков, к игре материалом, либо к так называемой «архитектуре контекста», к архитектуре, которая связана больше с внутренним содержанием вещи”.

“У самарцев есть определенные шансы — очень незначительные — сделать вещи, которые могут считаться АРХИТЕКТУРОЙ, несмотря даже на то, что нас очень подводит квалификация — и наша, и строителей. У нас талантливые люди, но мы опоздали давно. Это примерно то же, о чем в одной из телепередач говорил режиссер Иван Дыховичный. Он рассуждал, что можно, конечно, любовную сцену снять классно, но ничего не повторяется. Нет такого мармелада, нет такой клубники, нет такого движения, нет такого акта, нет такой камеры, нет такой пленки, нет такого света, поэтому бесполезно повторять американцев. Бесполезно! Вот почему он и использует прием N 22, который позволяет ему без всего вышеозначенного делать только кино”.

Сергей Малахов

У нас нет возможности строить слишком дорогие объекты на очень высоком технологическом уровне. На Западе тоже есть такая шкала: недорогие, дорогие и очень дорогие объекты. Ну, скажем, строительство оперного театра в Бреде, городе, где традиционно культивируется архитектурное качество, с приглашением известного архитектора является делом исключительным для экономики. Они на это деньги копят, собирают, по поводу такого объекта публикуются книги, устраиваются специальные пропагандистские акции. А в целом осуществляется нормальная строительная деятельность с участием архитекторов.

Для нас самые простые объекты выглядят как самые сложные по уровню строительного качества. Отсюда устойчивость эстетических характеристик, которыми Запад гордится, например, простота архитектурных форм, обеспеченная высочайшим качеством исполнения, при котором свойства архитектурного решения проявляются достаточно отчетливо. Даже небольшой брак, который у нас допускается, искажает архитектурное решение, при простых формах искажает.

— Помнится, когда мы беседовали в последний раз, кажется, в 1995 году, ты был полон надежд. А сегодня в голосе — нотки разочарования. Это настроение сформировалось после 17 августа, когда все вдруг почувствовали, что вновь опускается занавес, способный отделить нас от мировой цивилизации?

— Определенные надежды существовали на протяжении 5-8-и лет: после 1991 года, когда люди разворачивали свою активность в сфере недвижимости и много горячих голов хваталось за самые невероятные программы.

Но я думаю, что кризис назревал уже тогда, поскольку происходили не зависящие от нас, архитекторов, процессы, они были связаны с системой приватизации, в ходе которой происходило, на мой взгляд, справедливо критикуемое разрушение сложившихся институтов проектирования и научных исследований. Все переходило в руки дилетантов, и многие профессионалы в итоге оказались отключенными от этой системы, достаточно стройной, может быть, консервативной, но этот консерватизм не был абсолютным препятствием для развития творчества. Нужно было бы более продуманно отнестись к концепции развития современного строительства и проектирования с сохранением уже достигнутых качеств. Существовали же многоступенчатые структуры типового проектирования, научных исследований, обеспечивающих государственную программу в области строительства жилья. И от этих программ следовало бы отказываться постепенно, заменяя их современными. Но произошла попытка резкого перехода к новым идеям и новым планам отдельных личностей, не объединенных в сообщества, научные или экономические, и они действовали поодиночке. Такое донкихотство завершилось, как мы сейчас говорим, не провалом, а серьезным откатом. С другой стороны, не надо быть таким уже нытиком и пессимистом, ибо про Самару сейчас говорят, что она на фоне всей России живет достаточно интенсивно.

— У нашего региона есть серьезные основания надеяться на получение первыми кредитов на развитие жилищной программы от Мирового банка реконструкции и развития. Сегодня принято говорить чуть ли не о строительном буме, который вот-вот начнется в Самаре. Но Самара и так интенсивно застраивается. Вопрос в том, разумно ли все это делается?

— В ситуации, когда разрушены многие институты, произошел разрыв поколений, интеллектуалов и специалистов, когда лучшие ушли в “денежнодобывающие” сферы производства, трудно говорить о том, что что-либо у нас проводится квалифицированно и разумно. Многое из того, что осуществляется, носит характер авантюр. И последствия такие: прерванные программы, разорванные циклы, недостроенные объекты. Как бы выброшенные деньги. Причем частные структуры у нас сейчас более активны и прагматичны, нежели государственные, они деньги свои считают гораздо точнее, экономят на всем, понятно, в интересах своей личной прибыли. Их зачастую мало беспокоит действительное архитектурное качество или социальная значимость программ. В ущерб этим двум составляющим они скорее реализовывают свои собственные эгоистические замыслы. И это как раз позволяет создать ту картину, о которой мы говорим: да, действительно происходит строительный бум, корпорации, ассоциации, общества, частные персонажи (богатые) застраивают город. Но трудно сказать, плохо это или хорошо. Так, когда в семье нет ссор, неважно, любят или не любят друг друга муж и жена. Если дети при деле, бабушка с дедушкой получают пенсию, у них есть свой угол, есть суп на столе, то нет смысла рассуждать на тему, правы они или не правы. Когда атмосфера жития зафиксирована, можно предположить, из каких побуждений люди исходили, какую точку зрения они отстаивали, наконец, какую ценность в трансцендентном смысле имеет для культуры и для будущего их существование. С другой стороны, Россия есть Россия. И здесь не думать о будущем, не думать о культуре, духовных ценностях — странно и глупо. Если не думать о стратегии развития общества и строительного комплекса, архитектурного процесса, профессионального цеха, то сиюминутные спокойствие и комфорт в будущем могут обернуться страшными потерями.

— Достаточно ли, на твой взгляд, обеспечена деятельность архитектора в правовом отношении?

— У нас выпуск профессиональных архитекторов в 10-100 раз меньше, чем в европейских странах, а вмешательство в профессиональную деятельность происходит повсеместно. По сути, на сегодняшний день нет ни серьезной правовой, ни этической основы взаимодействия между клиентом и архитектором. Отсюда идет сплошное нарушение авторских замыслов, подпольная передача проектов, согласование решений за спиной архитектора, изменение программ, забвение авторов и штрейкбрехерство, покупка дешевых “карманных” архитекторов, которые послушно выполняют любые команды, делают любые “навороты”, в любом стиле и согласно любому вкусу.

— Сколько времени требуется для подготовки специалиста высокой квалификации у нас и на Западе?

— Система профессионального образования и роста, действовавшая когда-то в России, в Самаре, основывалась на том, что все получали примерно одинаковые зарплаты, и не было никакого смысла искать заработок вне профессии. Существовала достаточно жесткая система распределения специалистов, проучившихся 5 лет в вузе, по серьезным проектным организациям, где они постепенно через систему совместной работы с мастерами в течение 10 лет набирали тот самый опыт, который потом позволял становиться автором или соавтором самостоятельных проектных решений. Сегодня жить стало тяжело, молодой человек, окончив институт, должен кормить семью. Он не может прокормиться на 300, или 400, или даже 1000 рублей. Тем более в ситуации, когда этот заработок можно получить в течение нескольких дней, не прикладывая своих профессиональных знаний и не развиваясь в этом направлении. Я не одобряю такого выбора, и всегда приветствую самых упорных, самых устойчивых в профессиональном отношении персонажей. Люблю их очень! Их можно пересчитать по пальцам: 2 — 3 человека в год, которые рискуют пройти всю эту “одиссею” до конца. Такая же ситуация и на Западе: архитектор должен проработать 8 -10 лет в серьезной проектной организации.

В Голландии существует шестилетнее университетское образование, а учиться можно не 6, а 8 – 10 лет. Просто на протяжении шести лет государство платит студенту стипендию.

— Бесплатное образование?

— Нет, студенты платят тоже. Но там есть паритетные ситуации, когда, с одой стороны, ты вроде платишь, с другой стороны, тебе платят. Система достаточно интересная. Это отдельный разговор, как происходит финансирование учебного процесса. Но, по крайней мере, студенту не позволяют жить как бы без денег. Или ты должен работать, или получать деньги от государства. Ситуация, чтобы ты ходил по столовой и собирал куски, как у нас сейчас некоторые студенты вынуждены делать, такая ситуация непозволительна. Тогда считается, что государство получает не специалиста, а бомжа, человека социально неправильно сориентированного. Ущерб в таком случае наносится прежде всего самому государству.

Десятилетний путь восхождения обязателен. И после этого средний голландский молодой архитектор получает, за вычетом всех налогов, 1000 долларов в месяц. Эта средняя зарплата обеспечивает нормальный прожиточный уровень, не позволяющий, впрочем, менять машины, квартиры…

— Назови лучших, на твой взгляд, представителей Самарской архитектурной школы.

— В связи с тем, что архитекторы отчаянно борются за выживание, ведут достаточно изолированный образ жизни, узнать, кто и что делает сейчас, достаточно тяжело. Совершенно внезапно всплывают фамилии по сделанным проектам: Кудеров, Дучицкий, Ширяев, Горбатов. Я с большим уважением отношусь к этим архитекторам, но мы почти не общаемся.

Впрочем, качество домов, построенных по их проектам фирмой “Град”, достаточно низкое, но есть организации, которые строят дома еще более низкого качества. В основном это коммерческие программы. Строительство ведется форсированно, быстро, зимой отрываются котлованы с промерзающим грунтом. Быстрее, быстрее бросаются сетки, блоки. Форсируется программа: строить любой ценой. И они по-своему правы. Сегодня если ты не построишь за год, то потеряешь гораздо больше.

А потом уже привлекаются архитектор и дизайнер для того, чтобы в недостроенных объектах реализовать какие-то локальные программки типа интерьеров, рекламы.

Эта сфера деятельности сейчас наиболее актуальна для молодежи (архитекторов), которая только тем и живет: переделывают квартиры, создавая там целые “сады Семирамиды”. Единственная возможность как-то себя проявить.

— Что был призван продемонстрировать конкурс “Желтый город”, устроенный вами в прошлом году в Самаре? Во что может “вылиться” такая “игра”?

— “Желтые города” есть во всем мире. Американцы первыми спохватились. Лет 20 назад был разрушен совершенно новый микрорайон, построенный по проекту Ямасаки. Взрывом этого микрорайона постмодернисты как бы отсчитывали эпоху завершения модернистского мышления. Но на самом деле все не так просто. Мы используем словосочетание “желтый город” по отношению к данному типу среды. Прежде всего имеем в виду два различных пространства обитания: традиционный город с улицами, кварталами, домами, со сложной организованной структурой и — искусственное образование, созданное как бы на одном дыхании, в рамках социальной и государственной программ. Они по сути своей являются резервуарами для проживания людей, трудовой массы. Жизнь такова, что подобное отношение к людям существует везде, просто правовая ситуация на Западе изменилась в лучшую сторону, причем она начала изменяться раньше, чем у нас. Изменилось и отношение к данным типам жилых пространств. Но проблемы одни и те же. Отчужденность человека от собственного пространства, отстраненность от дворовых коммун, неконтролируемость территории, экологические моменты. Есть и другие моменты, которые заставляют подумать нас, что будет с этими районами в будущем.

Застроена очень большая территория, а в отличие от традиционного города, достройка, перестройка этих панельных брусков просто невозможна. Единственный рациональный путь при накоплении серьезной финансовой базы — подключение к этим районам новой качественной инфраструктуры, локальных островов высокого качества в социальном и строительном отношении и постепенное уничтожение этих районов. Все мы понимаем, что это будет, возможно, не скоро. Требуется вообще изменить нормативную базу по всем вопросам жилищного строительства. Однако не думать сейчас о будущем этих территорий странно и грустно. Понятно, что появятся какие-то комфортные оазисы для проживания новой генерации людей, обеспеченных и кое-как обеспеченных, но что делать с этими 80-90 процентами территорий. Об этом надо думать и серьезно думать. Они же все построены кое-как и обдуманы кое-как. Система типового проектирования основывалась на том, что одна проектная команда застраивала полгорода. Это не соответствует истине человеческой жизни. Не могут два-три человека решить судьбу жилого пространства, пространства бытия, соответственно, и качества. Город должен проектироваться коллективно. Интеллектуально. С конфликтной ситуацией, с ситуацией компромиссов в поисках уточнений и решений, с прогнозом возможности изменения этой территории на основе генерального плана.

Проблема “желтого города” одна из самых острых. С одной стороны – традиционный город. Наша главная ценность, с другой стороны – гигантская периферия, где люди привыкают к нищенскому облику среды, привыкают, и это очень опасно. Они привыкают и нивелируются в своем духовном понимании архитектуры, своего собственного дома, своего собственного места, уничижаются и упрощаются. Это напоминает человека, попавшего на зону, в армейскую ситуацию, где привычка есть однообразную пищу и выполнять строевые команды воспринимается как само собой разумеющееся. И человек теряет интерес к саморазвитию. Это опасная ситуация в том смысле, что мы обрекаем наше новое поколение, наших детей на существование вне культуры. Никто не думает о детях, или думают об этом нехотя.

Мой друг, голландский архитектор Отто Вейерс, который сотрудничает с нами совершенно бескорыстно, заставляет голландских архитекторов, приезжающих к нам, пользоваться только общественным транспортом, ездить в самые холода и непогоду в “спальные” микрорайоны, бродить по этим зонам, условно называемым городом, заходить в подъезды, ощущать все эти ароматы и все это качество. По сути своей это призыв к чиновникам, к высшему сословию прожить хоть несколько дней в современных трущобах, опуститься до уровня народа, понять изнутри все, что там происходит.

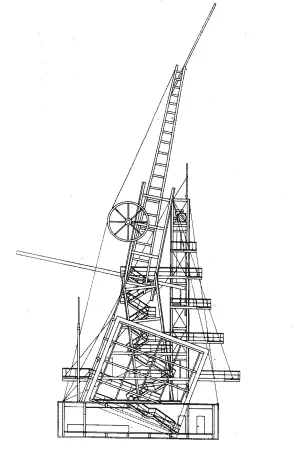

Концептуальный проект реконструкции квартала №15 в Самаре — «Пионер-центр»

(бизнес-центр с гостиницей и выставочным центром).

Соединение исторической застройки и нового высотного объема. 1991 — 1994 гг.

Архитектор С.А. Малахов.

Проект плавучего ресторана на Крымской набережной в Москве.

1997 — 1998 гг.

Архитектор С.А. Малахов.

— Ты ведь житель старого города? Вот отсюда, наверное, твое столь острое неприятие “спальных” жилых районов?

— Я родился в старом городе и жил здесь всегда, потом мои родители жили на Ново-Садовой, в районе кинотеатра “Современник”. Это район, куда было перемещено сельское население для обслуживания завода имени Тарасова. Эмигрантский район, где люди были лишены своих традиционных связей с землей. И отсюда совершенно сумасшедшая ситуация перемещения сельского населения, сельской ментальности в городское зонное пространство. Отсюда поведение людей, лишившихся своего традиционного настроения, состояния, но не потерявших привычек сельского жителя. Вдруг, внезапно превратившихся в городских. Это может привести только к одному – пьянству и прозябанию, болезням и стрессам. Это все равно, что поместить в клетку вольного льва. Мы же понимаем прекрасно, что зверинец – дикость, издевательство над природой. Мы же тогда культивируем какие-то внутренние духовные ценности, когда рядом с нами есть что-то родное, привычное: место, как говорил Норберт Шульц, уважение к месту и любовь к своему собственному пространству, пространству своих праотцов. Это очень печальная ситуация. Мои родители были переселены из старого города, и мучились там всю жизнь. И отец мой, может быть, и умер из-за того, что жил в ситуации, для него не нормальной. Моя нелюбовь и отношение к этому пространству объясняется двумя факторами: пространство и перемещенные лица. Есть для этого соответствующее определение – гетто. Может, это слишком ругательное, слишком резкое заявление. Ну и отсюда наши международные семинары, уже традиционные встречи для Самары. Я считаю, что это должно доставлять нам особые чувства. То, что это происходит в Самаре, то, что к нам приезжают, бросив свои дела. Встречаются с нами, думают над нашими проблемами. Приезжают, чтобы отдать часть своей души, оставить ее здесь, в Самаре, и посвятить две недели размышлениям. А потом, вернувшись домой, переосмыслить все, что они здесь пережили…

Беседовала Т. Самойлова